お預かり時の写真

箪笥の形は「四重三ツ」なんて言ったりします。

大きい引き出しが4つで小抽斗が3つという形です。

修理内容

仕上げ:時代仕上げ

金具:長座丸環(ながざまるかん)一式

カギかからなくて良い

割れ、欠け、虫食いなど、を良く直す

修理

古い金具を外していきます。

金具を外し終わりました。

箪笥の本体や引き出しなどを洗っています。

良く乾かします。

引き出しなどのガタツキや隙間が空いてしまっている箇所にボンドを入れ、木釘を打っていきます。

木釘を打つことで圧着されます。

一番下の箪笥本体の裏がかなり虫が食っていました。

赤矢印の部分。

ひっくり返すとこんな感じでした。

|

|

この底板は取り替えることにします。

|

|

綺麗に取り外せました。

新しい桐材で、元の組手に合うようにして取り付け、圧着します。

木釘を打って強度を高めます。

ボンドを入れ木釘で圧着します。

背板の割れていた箇所を埋め木で修理していきます。

|

|

|

|

上画像は、特に裏板の修理している風景です。

引き出しの割れを直していきます。

少し大き目の桐材。

大き目と言っても0.3mmぐらいで、0.3mmだけ大きく部材をカットするのは難しく、感覚によるものが大きいです。

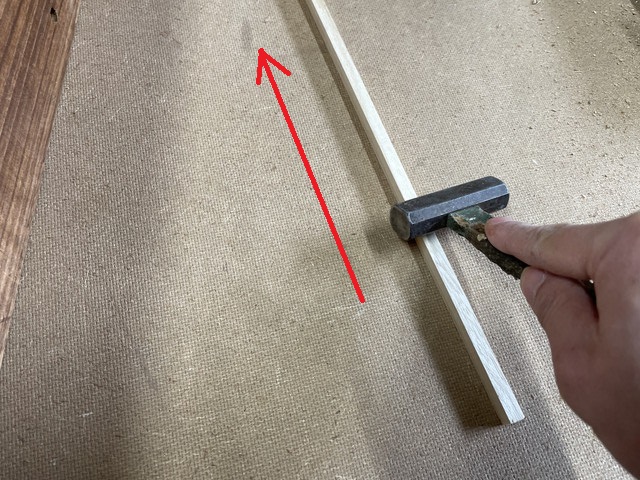

大き目にカットした部材の左右を玄翁(ハンマー)で押していきます。

これを「木殺し」なんて言ったりします。

木殺しとは、写真の赤矢印のホゾの先端を少し叩いてホゾを入りやすくするものです。

木殺しして、埋め木した後、水で濡らしたウエスで拭くと、水分を含んで隙間なく自然と圧着した状態になります。

木材を押しつぶしても、水を含ませると元に戻ろうとするのを利用しているわけです。

引き違い戸の割れを埋め木しました。

|

|

底板を取り替えるためと、虫食いでボロボロになってしまっていた前板と横板を取り付けます。

虫に食われて箇所は、すべて新材でお作りしました。

箪笥本体の横(側板)の割れなどを埋め木で直していきます。

引き出しの潰れてしまっていた所を直していきます。

ボンドを入れ、圧着して乾いたら削っていきます。

|

|

おおむね修理は終わりました。

これから削っていきます。

修理した箇所を削っていきます。

|

|

ざっくりと平面を出しながら、表面を削りました。

こちらの桐箪笥は台輪がありませんでしたので製作します。

板をはめ込む溝を「毛引き」と言う道具で、印を出していきます。

先が鋭利な刃になっていますので、毛引きで木の繊維を切っておくことで、ノミでついた時にに、欠けてもこの線より外に出にくくなります。

ボンドを入れ、木釘を打ち圧着させます。

箪笥を焼く

箪笥の表面をバーナーで焼いていきます。

上写真の赤丸のように、バーナーで焼くと小さく赤く燃えている箇所が出てきます。

これに気づかないと、だんだん燃え広がって燃えた部分がグズグズの炭になってしまいます。

たんすを焼く時は、常に左手には水で濡らした刷毛を持っています。

赤くなって燃えている部分が出た時には、刷毛で消します。

箪笥を焼いていきます。

箪笥の表面を焼き終わりました。

箪笥を焼いた表面の炭を落とすと上写真のようになります。

炭を落とすと、木目が際立ちます。

木の木目には「夏目」と「冬目」があり。

木は、夏は成長が早く、冬は成長が遅いので、成長の早い夏目は柔らかく、冬目は硬くなります。

なので、柔らかい部分はブラシで磨くと削れ、冬目の硬い部分が強調されます。

時代仕上げ、トノコ塗り

天然の砥の粉を配合して時代トノコを作ります。

黒っぽくより少し明るめに白っぽくをご所望でしたので、白っぽい時代トノコをおつくりしました。

良い木目が出そうです。

色がつけ終わり、乾かしています。

乾いたら木目を出していきます。

木目出し

木目を出していきます。

綺麗な木目が浮き出ました。

時代仕上げ完成写真

お仕事のご依頼や、ご相談などは下記リンクからお気軽にどうぞ

桐箪笥の修理やリメイク・古い家具の修理やリメイク、塗り直し