修理状況

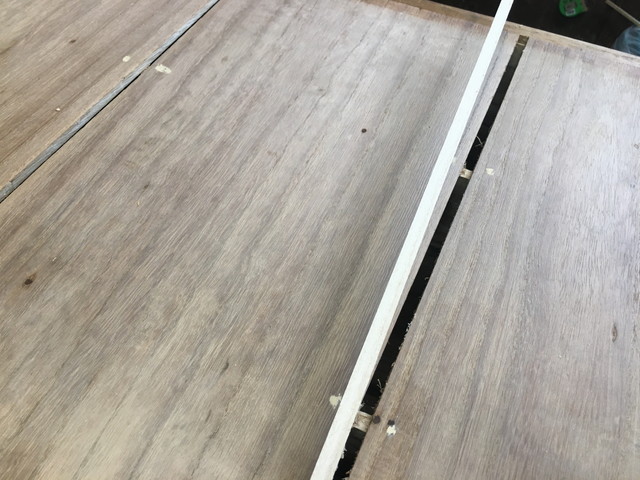

小物桐たんす お預かり写真

桐たんす2段 お預かり写真

|

|

桐たんす3段 お預かり写真

|

|

|

|

金具外し 桐箪笥小物の金具外し風景

|

|

|

|

桐箪笥小物の金具が外し終わりました。

桐箪笥小物の金具が外し終わりました。

桐箪笥2段の金具外し風景

|

|

|

|

|

桐箪笥2段の金具が外し終わりました。

桐箪笥3段金具外し風景

|

|

|

|

|

|

桐箪笥3段の金具が外し終わりました。

箪笥を温めて、虫を追い出す

|

|

虫もある一定以上の温度になると我慢が出来すに気温の低い場所を求めて穴から出てきます。

|

|

虫食いの穴に直接虫駆除スプレーを吹きかけます。

ノズルの先端が細いので虫食いの穴に入れ噴射します。

|

|

噴射した後です。

これと同じように、穴という穴、隙間という隙間すべてに噴射します。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

桐箪笥に巣くう虫は「キクイムシ」と呼ばれる虫で、もし穴の中に虫がいる場合はすぐに出てくるか、1日ほどで死骸となって出ることが多い気がします。

煙でいぶして殺虫

|

|

|

|

普段は箪笥を温める小さな部屋で煙をたいて虫をいぶして殺虫します。

計3つを同時に焚いてます。

|

|

いぶしたら、部屋の入口をベニヤ板を釘を打ち付け密室にします。 これで1日放置します。

たんすを洗います

|

|

|

|

煙を炊いた後なので念入りに洗います。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

たんすが洗い終わったら乾かします。

|

|

天日干しでよく乾かします。

陽気も良く、程よい風が吹いていたので乾くのも早いです。

小物桐たんす修理

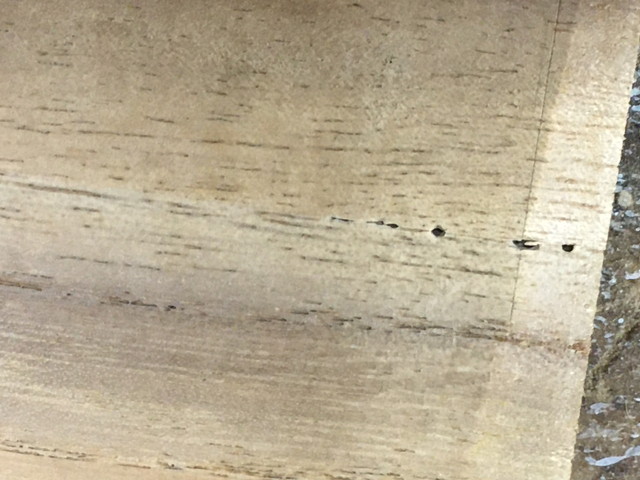

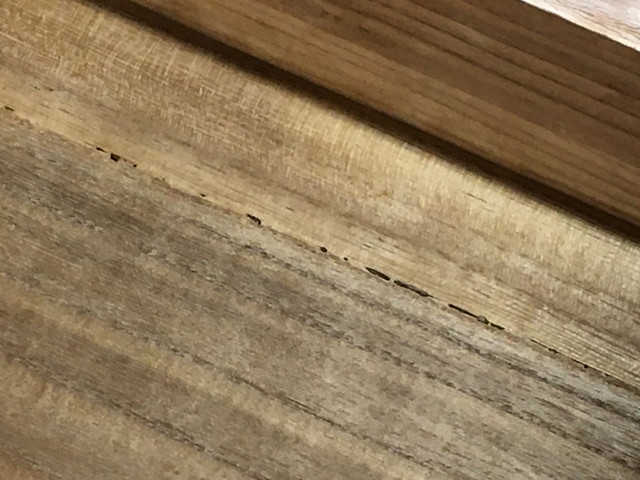

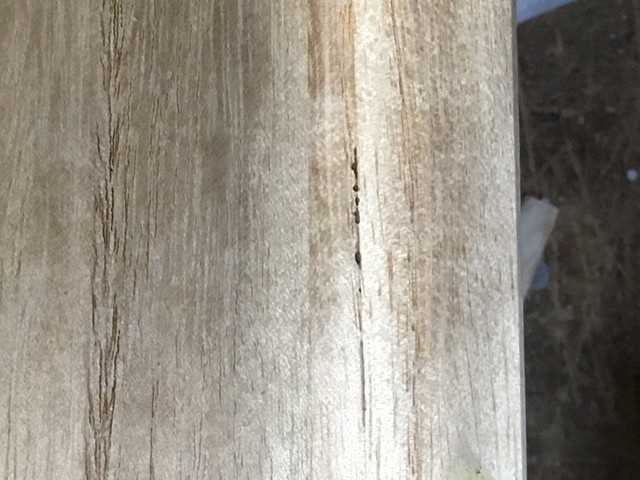

引き出しの割れは、昔は板と板を糊でつけていたので、その糊にそって虫に食われた形跡がありました。 まだ割れてはいないが直線状にポチポチ穴が開いてる箇所は中が食われているので、そういった場所も直していきます。

埋め木作業

この箪笥の引き出しの割れを埋め木して直していきます。

この箪笥の引き出しの割れを埋め木して直していきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

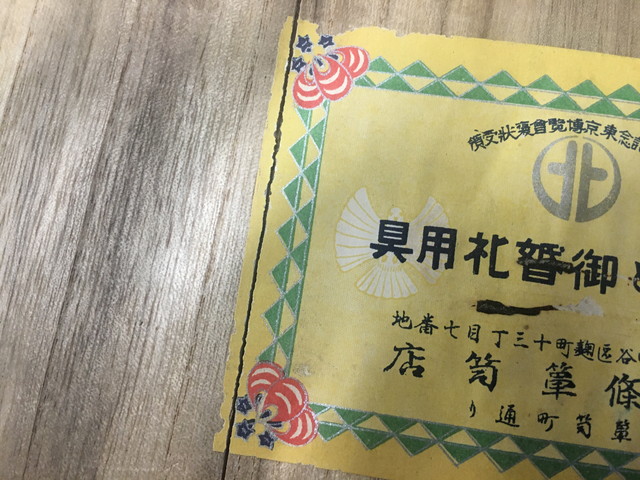

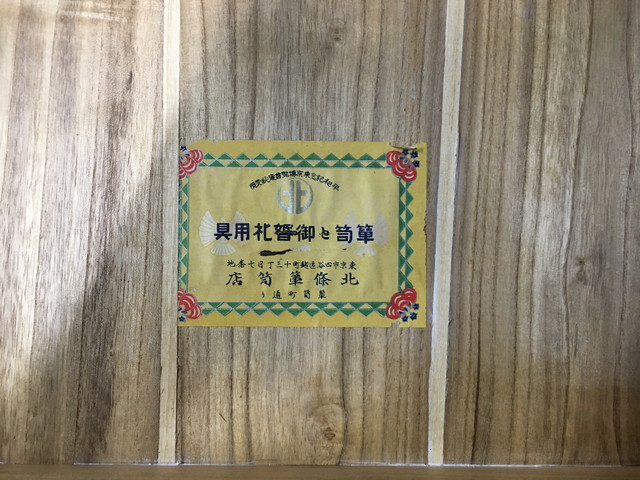

シールは残してます。 このシールも歴史を感じて味わい深いです。

戸引き戸の割れ修理

|

|

|

|

|

|

底板の修理

|

|

|

|

穴が開いている箇所を幅を広く取ろうと思ったのですが、結構キワまで割れや虫食い後がありましたので、

裏板を取り替えることにしました。

たんすの裏の板を外しました。

たんすの底と裏板は新品の板に取り替えたいと思います。

裏板は使えそうな所は使おうと思ったのですが、割れと虫食い後を少し余裕をもって切ると残りわずかとなりますので交換することにしました。

裏板の虫食い後、この小物タンスが一番虫の被害が大きいような気がします。

なので、裏板は痕跡の後が多数あるので取り替えることにしました。

裏板を外したので、棚の修理がしやすくなりました。

この棚も虫食いの後が多数ありましたので、痕跡がある箇所を取り除きます。

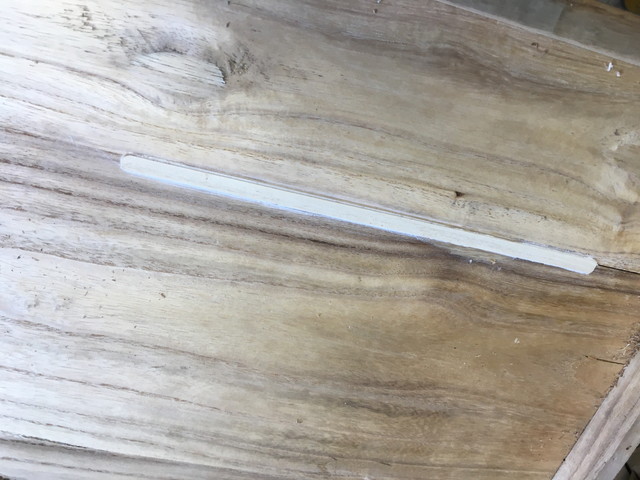

虫食いの形跡があった場所を7mm幅で溝状に堀り、埋め木します。

乾いたら、裏からも埋め木します。

タンス本体の修理をしていきます。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

裏板を外したので、引き出しの棚板と本体側が膨らんでいる感じだったので、のりを入れてハタガネで絞めてます。

しっかりと乾いたようなので底板を取り付ける前に手が届きやすいうちに中をペーパーで綺麗にします。

裏板や底板を取り付けると手が入りずらくなりますので、今のうちに綺麗にします。

綺麗になりました。

それでは底板を取り付けたいと思います。

おうとつの現物に合わせて加工します。

この技法を組手といいます。

釘やビスのない時代に強度を高めるために考えられました。

同じ釘を使うにしても、組手にしてから釘を打てばさらに強化されます。

ピッタリはまりました。

両サイド同じように加工して仮合わせします。

ノリを入れます。

横に逃げないようにハタガネを締めて打木をうちます。

中にはみ出たノリをふき取ります。

引き出しがスムースに入るか確認します。

綺麗に納まります。

|

|

外した裏板を新しい桐で貼り直しました。

裏板を取り付けたので、外した半棚も取り付けます。

外した幕板を新しい桐材で取り付けます。

長手(長方形の寸法の長い方)を先に取り付けます。

圧着させ、ノリが乾きましたら短手(箪笥横側)の幕板を取り付けます。

|

|

短手の幕板を取り付けました。

|

|

埋め木をした所から削って平らにします。

|

|

|

|

桐たんす二段の修理

引き出しの手前が、少し開いてしまっているので、のりを入れて打木で止めます。

のりを入れます。

うつぎを入れる穴を開けます。

のりを入れます。

打木をいれます。

叩いて入れます。

ノコで落とします。

叩いて圧着された状態で、のりが乾けばしっかりと止まります。

引き出しの裏も、弱い所に打木を打ちました。

これを、引き出しすべてにおこなっていきます。

台輪の背中も、痕跡が少しありました。

痕跡があった幅で埋め木をしました。

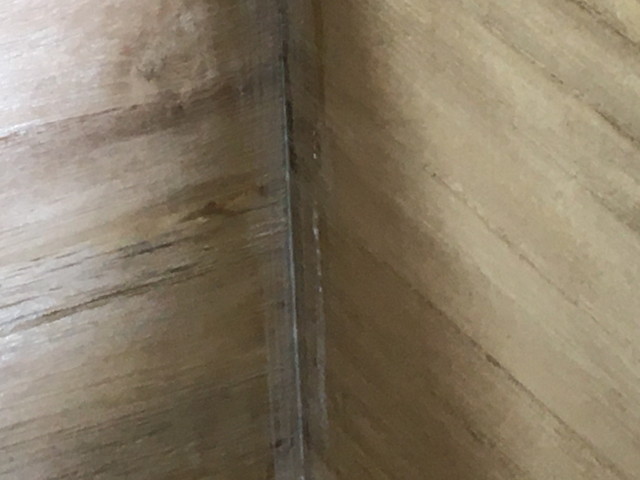

ここからは桐たんす二段の背中の修理をします。

一見なんともなさそうですが

こんな感じで三か所ぐらい割れています。

|

|

|

|

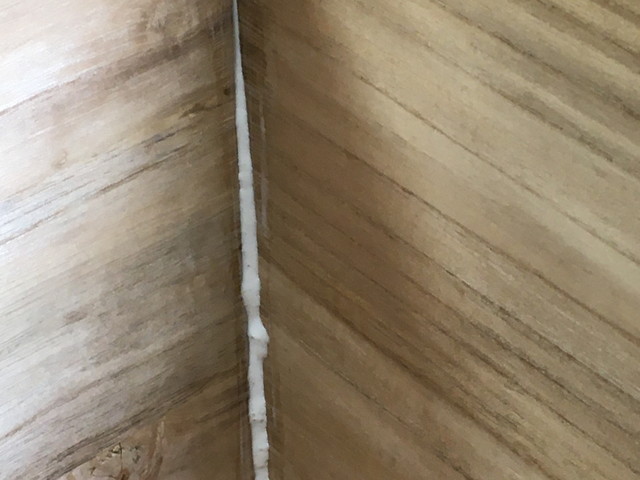

力が横に逃げないようにハタガネでしっかり圧着します。

たんすの角が少し気になったので修理します。↓

|

|

角がボソボソして角が立ってないので修理します。

|

|

このように埋め木をして角を立たせます。

タンスの打木が弱くなって剥がれてきているところを直します。

のりと木の釘が弱くなってしまったことで隙間ができています。

のりを入れます。

後ろから打木を打って圧着させます。

隙間に入れていた糊がニュ~っと出てきたのが圧着された証拠です。

のりをふき取りました。

乾けばしっかりくっつきます。

以上のような修理を上段と下段に施します。

桐たんす二段の背中の修理が終わりました。

たんす三段の修理

虫食いに沿って割れた箇所などを修理していきたいと思います。

|

|

このように、まずは引き出しすべてを修理していきます。

大きな引き出しも割れに沿って虫に食われている箇所がいくつかありましたので、それらを直していきます。

|

|

|

|

角棒状の桐材の幅で割れて虫に食われている箇所を埋め木します。

引き出しの埋め木が終わったので箪笥本体の修理をします。

赤矢印に沿って割れていました。

以前修理した後の脇から割れてます。

曲がって割れていたので、幅を広くとって埋め木します。

綺麗に埋め木出来ました。

赤丸の部分の角がつぶれているので修理します。

ハタガネで圧着させます。

割れに沿って虫に食われています。

ここも埋め木修理します。

ハタガネで圧着させます。

大筋の埋め木作業が終わりました。

後は箪笥の底部分の虫穴などの細かい修理をしていきます。

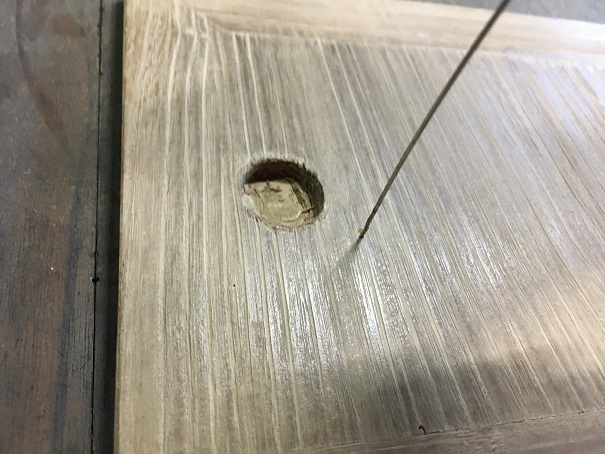

箪笥の底板の虫食いの穴を修理します。

幅の広い穴ですので、8角形で埋め木します。

ノリを入れて叩いていれます。

余分なノリをふき取って乾いたら削ります。

赤丸のあたりに虫食いの穴が多数あり。

中も食われているであろうと思いますので修理します。

5mmほど表面を取り、そこに新しい桐材をつけます。

5mm欠き取ったので段差になってるのがわかると思います。

直す際に引き出しの隙間をなくします。

このような修理をしました。

本体の削りが終わりました。

箪笥側面になります。

削ることによって綺麗な木肌が出てきました。

削り完了

桐たんす三棹の削りが終わりました。

これからトノコ仕上げにしていきます。

トノコ仕上げ

木目を浮き上がらせるために「浮造り(うづくり)」という加工をほどこします。

こちらは何もしてない状態です。

写真ではわかりずらいですが、木目に沿って表面がデコボコします。

これによってトノコを塗った時に木目が浮き立ちます。

こちらが「砥の粉」で、これをヤシャと言われる液体で溶かします。

こちらが調合したトノコになります。

よく、ヤシャ砥の粉仕上げとか言われていたりします。

トノコを塗る前に箪笥を温めます。

その方がトノコを吸収しやすくトノコが落ちずらくなります。

トノコを塗ったら乾かします。

綺麗な木目が浮き立ってきました。

トノコを刷毛で塗っている所です。

同じトノコで塗っても、塗る人が変われば仕上がりは違ってきます。

経験と感覚が大事な作業です。

小物桐箪笥を塗って乾かしている所です。

桐たんす三棹が塗り終わりました。

ロウ引き

トノコの色を塗ったら、木目をより際立たせるのと光沢を出す為にカルナバ蝋を表面に塗っていきます。

ロウを塗っている所です。

光に当てると木目の高い所にロウが塗られているのがよくわかります。

ロウを塗った後の仕上がりです。

大きい引き出しにロウを塗っている所です。

木目が際立ちながら光沢が出ています。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

三棹のロウ塗りが終わりました。

金具の磨きと塗装

箪笥側面の金具の塗装がくすんでいるように見えたので再塗装いたします。

釘で押されてしまった箇所を裏から叩きます。

その他歪みなども叩いてある程度矯正します。

金具が直角になるように叩いています。

古い塗装を剥がします。

磨いていると、だんだんと剥がれてきます。

磨き終わりました。

バーナーで焼き付け塗装のくいつきを良くします。

横金具を、つやなし黒で仕上げました。

金具の取り付け

箪笥側面の金具をつけていきます。

ツメと言われるものを中に入れて金具を取り付けます。

こんな感じになります。

釘を打っていきます。

取り付けが終わって重ねると、こんな感じになります。

|

|

横金具が取り付け終わりました。

引き出しの鍵穴部分を取り付けます。

取り付けるとこんな感じです。

鍵の部分が終わりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

引き出しの取っ手などを取り付けました。

金具のご相談

元の金具を上写真の新しい蝶番に変えてもよろしいでしょうか?

とりつけるにあたり不都合があります。

新しい蝶番は形、色はまったく同じ規格なのですが、柄が入ります。

上の写真赤丸の金具のことです。

完成写真

三段の桐箪笥

二段の桐たんす

小物桐たんす

スライドする扉(引き戸)の鍵

指でつまんで押し込むと引き戸が開かなくなります。

押し込むとこんな感じです。

引き戸にロックがかかります。

古い金具ですので、下の鍵はかかりません。

亡くなった母の古い桐のタンスを蘇らせるとしましたら、代金はおいくらかかりますか?

コメントありがとうございます。

詳しくは、お問い合わせフォームからお願い致します。