水屋箪笥 お預かり時の写真

修理内容

具体的な流れ

金具を外す。

古い板を取り外す。(天板、側板、底板、棚板、背板など)

箪笥を洗う。

骨組みをバラせる所まで。

引き出しの、節や割れを直す。

骨組みと引き出しの削り。

骨組みを組む。

新しい材で、板を貼っていく。(天板、側板、底板、棚板、背板など)

塗装をする。塗装時にご相談。

金具を磨く。

金具に色を付ける。

金具の取り付け。

戸引き手の金具のない部分は新しい金具を取り付ける。

修理

これから、修理していく訳ですが、

この水屋箪笥は、骨組みが桧材で框組(かまちぐみ)で作られ、正面には欅、棚や側板などは杉で作られています。

水屋箪笥といったらこれ!という素材と構造です。

板材が傷んでも、桧材は狂いが少なく厚みのある骨格で作られているので歪みは少ないです。

通しホゾの框組は、外しやすいので分解しやすい構造になっています。

昔の職人さんの知恵と経験で、なるべく長く、なるべく修理しやすい構造で作られたのではないかと思います。

引き出しなどの金具を外し、傷んだ板を外していきます。

かなり、古い水屋箪笥だと思いますが、背板などの板の収縮が比較的小さいような気がしました。

板は10年、20年、30年と経過するごとに縮んでいきます。

時間の経過とともに、赤矢印の方向に縮んでいきます。

最終的には樹種にもよりますが、1%ほど縮むと言われています。

古い割りに縮みが比較的少ないのは、よく乾燥された材を使ってお作りになられたことが伺えます。

洗い

水屋箪笥を洗います。

特に、板が止まっていた溝などにホコリや汚れが溜まっていたので、画像のようなブラシで汚れを落とします。

水で洗い流すと綺麗になりました。

洗い終わったら、乾かします。

なんだか気持ちよさそうに見えます。

人間なら、毎日お風呂に入れますが、家具類は中々洗う機会はありませんからね。

無垢で出来た家具だから洗えます。

引き違い戸の鏡板(中板とも言ったりします)を取りはずします。

わからなくならないよう、テープで右左を記入しておきます。

鏡板が1枚割れてしまっていたものがありましたので直します。

ボンドを入れて圧着させます。

新しい材で足してしまうと独特な木目が途切れてしまうので、割れた形状で圧着します。

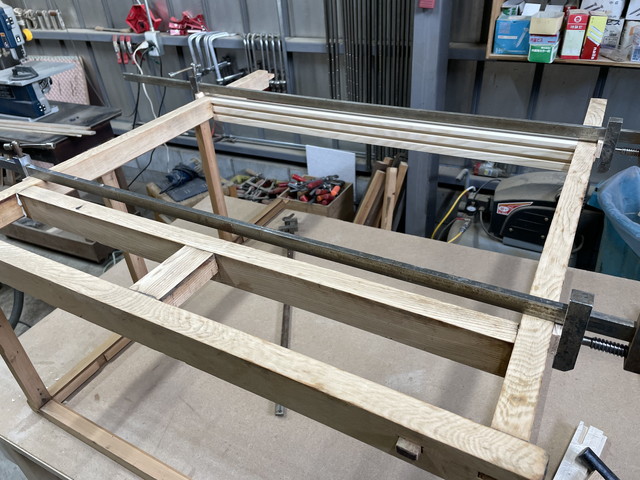

框組で出来た骨格を外しています。

当て木をしてハンマーで叩いて外します。

綺麗に外せました。

このホゾは「三方胴付き」というホゾで組まれていました。

反ってしまっていた箇所を外しました。

上画像のように左をしっかり押さえると

右側が上画像のように隙間になります。この隙間の分だけ反ってしまっていたと言うことになります。

この部分は、新材で取り替えます。

反ってしまった部材を新しく製作します。

|

|

引き違い戸のレールの溝を加工しました。

溝の加工が終わったので、骨格に差し込むホゾを加工しました。

ホゾ穴に入れながら微調整します。

仮組してから本組します。

|

|

表面をざっと削り問題のありそうな箇所を修理していきます。

当て木をしながら玄翁で叩いて、緩んでいる箇所を広げ、ボンドを入れます。

緩んでいた箇所を締めていきます。

ボンドがニュっと出てくると締まっている証拠です。

ボンドを入れ、ハタガネで締めて、はみ出たボンドのふき取りを繰り返していきます。

ここからは、ひたすら締めて、締めて、締めて、圧着していきます。

ゆるくなった箇所すべて締め終わりました。

水屋の骨格が最初はゆるんでグラグラしていましたが、緩みやガタはなくなりました。

この後、欠けなどを修理していきます。

角が立ってない箇所や欠けてしまった場所などを修理していきます。

表面をざっと削ったことで、角が立ってない箇所がはっきりしているので、それらを修理します。

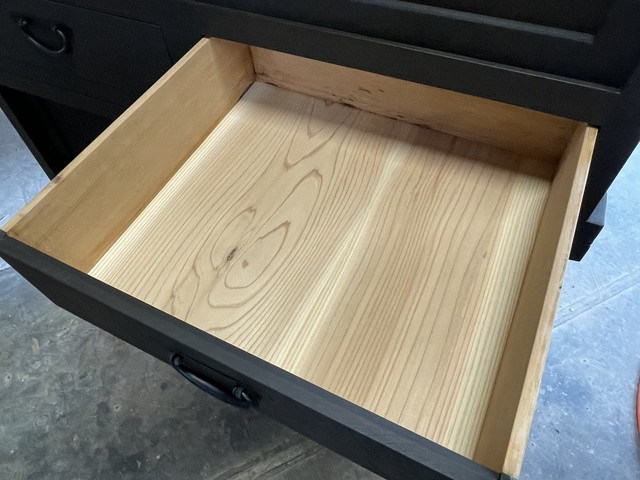

取り外した水屋箪笥の棚や側板などを、上画像の杉板を使い取り付けます。

それぞれの場所にあう寸法で板矧ぎして一枚の板にします。

|

|

良く乾燥した杉板を貼っていきます。

元の構造が手前と後ろで板を支えているだけでしたので、ある程度重たいものを乗せてもたわまないように十字に下地を入れ強化しました。

引き違い戸の中など収納できる場所の棚の下地は、このようにすべて強化しました。

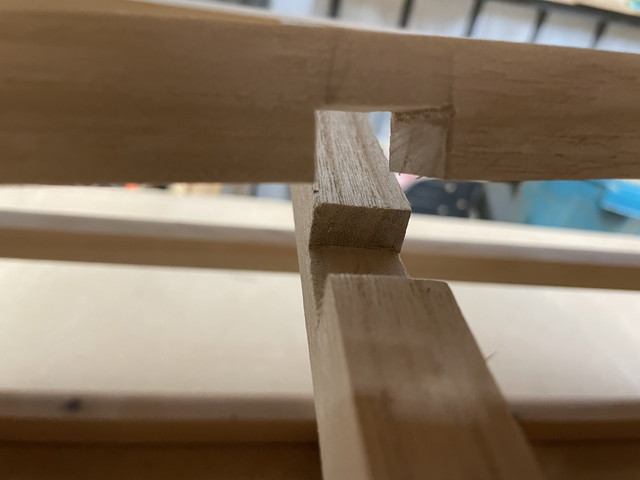

真ん中でクロスする部分は、部材を半分だけ欠き取ります。

半分づつ欠き取ったら糊を入れ接合します。

このような接合を「相欠き(あいがき)」なんて言ったりします。

|

|

|

|

杉板を貼って肉づけしていきます。

杉板を貼る時は上の写真のように、真ん中が盛り上がるくらいキツく入れます。

真ん中を押して、左右に圧がかかるようにした状態で止めていきます。

こうすることで、経年で杉板がやせてきたとしても隙間になったり割れたりを防げる可能性があります。

その変わり、力が左右にかかるので、そのために骨格は太くその力を受け止めるように作られているような気がします。

|

|

|

|

|

|

引き違い戸のスムースに動くよう具合を見ます。

引き出しがスムースに出入りできるか見て、引き出し正面を削ったりしました。

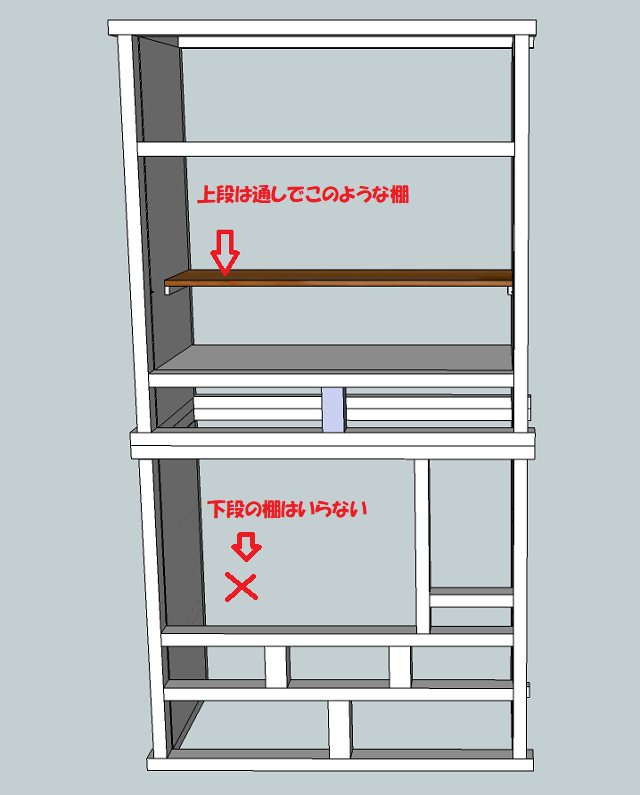

後は、棚を取り付けて背板をはめ込めば修理は完了です。

上写真は、水屋箪笥の下段の写真です。

上写真は、水屋箪笥の下段の写真です。

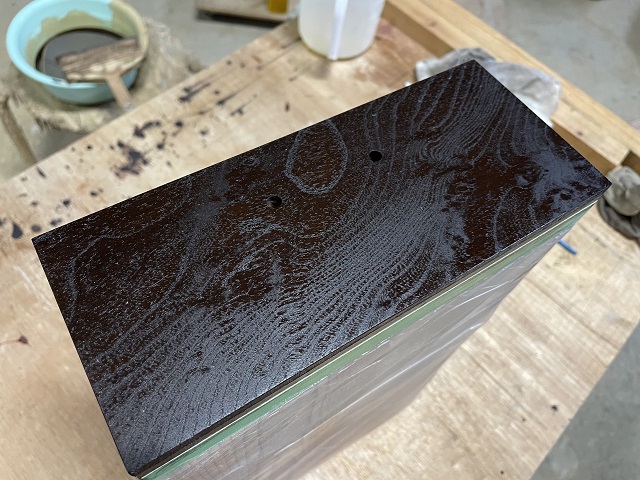

弁柄塗り

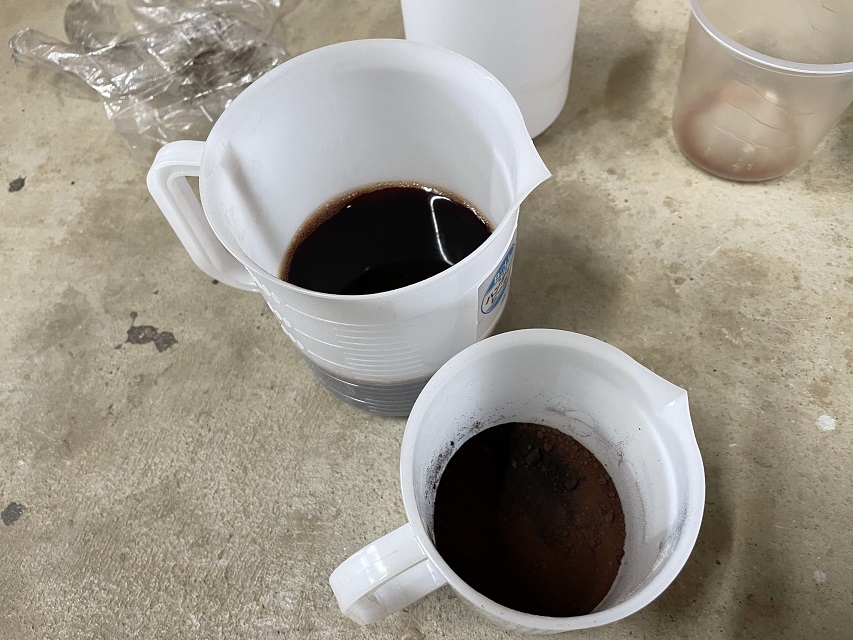

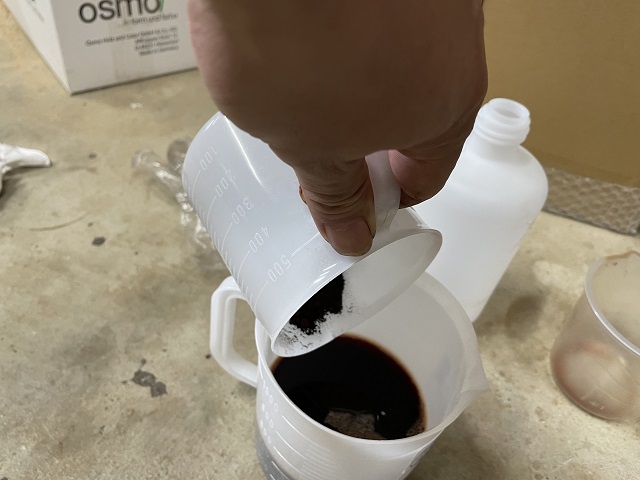

柿渋に適量の弁柄を混ぜて塗ります。

黒が強めで茶を少し混ぜました。

離れて見ると黒い感じです。

近くで見たり、光に当たると茶が入っているのがわかります。

引き出しの正面と引き違い戸の中板は欅(けやき)なので元々の木が赤っぽいので、黒っぽく塗っても少し茶に見えます。

二度めの塗りで、木を弁柄で覆うとムラがなくなり、もう少し黒っぽくなると思います。

一度塗りが乾いたので二度塗りします。

二度塗りしたことにより色が濃くなり、黒を多めに入れているので黒さも出たように思います。

仕上げに「えごま油」を引く

油と言っても、機械油と違い、乾燥する油です。

間違えて機械油(CRCなど)を塗ってしまうと木に染み込んでいつまでも乾かず匂いを放ちます。

ウエスに染み込ませて、擦り込むように塗っていきます。

油を塗ると良い艶が出てきます。

乾くと程よい艶が残ります。

引き違い戸の中は色はつけずに油だけを引きます。

中の杉板が油を吸って木目が強調されました。

着色に関してはすべての工程が終わりましたので、このまま5日間ほどよく乾かします。

油なので、乾燥するまでに少し時間がかかります。

引き戸の中に納まる板のことを「鏡板」なんて言ったりします。

その鏡板をはめていきます。

クリーナーでガラスの汚れを落とし、ガラスもはめていきます。

鏡板やガラスが入って、水屋箪笥がグッと引き締まりました。

欠けてしまった金具は、現在の金具で縁取りして金物を切って作りました。

金具は艶のない黒で吹き付けました。

古い塗膜を磨いて綺麗にしてからバーナーで焼くことで表面の汚れや油分などを飛ばして塗料の乗りを良くします。

昔ながらの塗装方法なので正直そこまで強い塗膜とは言えませんが、10年20年と経つごとに金物も味が出てくると思います。

清水桐工房では、このような方法で金具に色付けしています。

世間のそれ以外の塗装方法は?というと

金物の塗装は、現在では強い塗膜を形成する方法として、

焼き付け塗装、粉体塗装(ふんたいとそう)、静電塗装、電着塗装、他

などがありますが、専門の設備が必要となります。

気軽に出来るものではなく専門知識、危険物取扱いなどの資格が必要かもしれません。

私も専門外なので、詳しい方法などはよく知りません。

必要な場合に限り、たまに金物屋さんに塗装の依頼をしてもらいます。

金具を取り付けていきます。

上写真はイボタ蝋という、引き戸や引き出しなどに塗り、すべりを良くして摩擦を減らします。

引き違い戸が本体レールの溝に接触する部分に塗ります。

引き違い戸を右に左にスライドさせてすべりを確認します。

スムースに開きます。

引き出しも、本体に納める時に当たる、底板や横板などに蝋を塗ります。

水屋箪笥再生完了写真

光に当たっている時の写真

工房のシャッターを開け、外の光に当たった状態での写真となります。

光に背を向けて撮った写真

おそらく、部屋の中に置いている時は、こちらの色味に見えると思います。

お仕事のご依頼や、ご相談などは下記リンクからお気軽にどうぞ

桐箪笥の修理やリメイク・古い家具の修理やリメイク、塗り直し