お預かり時のお写真

完成写真

引き出しの中の割れなどはしっかりと直してあります。

扱い方

カギはかかるようにしてあります。

右に回すと鍵がかかり、左に回すと鍵が外れます。

カギはかかるのですが、なにぶん金具も古いものですので、カギをかけた状態で鍵が戻らなくなる可能性が少なからずあります。

カギはこの引き出しの中に入れてお届けします。

右側の扉を開ける時は、真ん中のツマミを持って上に上げます。

上に持ち上げた状態で画像のように手前に引いて、下が箪笥よりも外に出たら下げると扉が外れます。

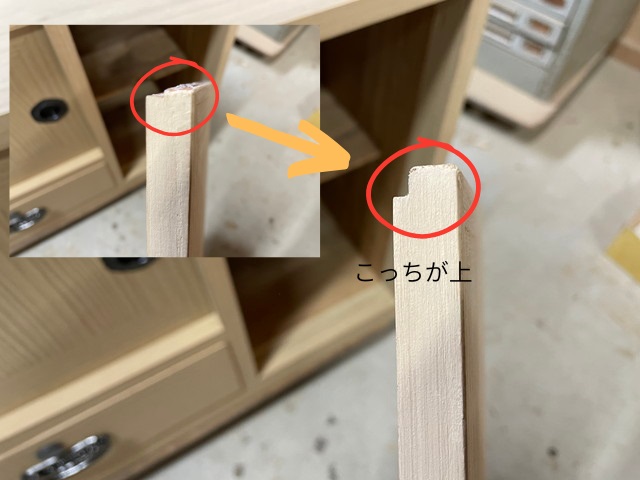

扉を箪笥に戻す時は、出っ張りが長い方が上になります。

扉を入れる時は、真ん中のツマミを持って上の本体の溝に入れます。

上の持ち上げた状態で下をスライドさせていき、下側の溝にハマる所まで移動させ、下に降ろすと扉がハマります。

引き取り時に桐板もありましたので、正面とサイドをトノコ仕上げにしてあります。

おそらく、敷板として使われていたのではないかと思います。

こんな感じで上段の天板としても使えるかもです。

ただし、写真を見てわかるように板が反っています。

これを直す方法はないので、このままでお届となります。

箪笥が届いた時に唐草模様の布が入っていましたので、この引き出しに入れてお届けします。

進捗状況

進捗状況は、納品までの間、修理の状況や修理風景を楽しんで頂ければと思います。

※作業の証拠を残すためではありません。

すべての工程をお見せするわけではございませんので、ご承知して頂ければと思います。

箪笥の再生が終わりましたら、完成写真をアップいたします。

金具を外し終わったところです。

箪笥を洗っているところです。

箪笥を乾かしているところです。

箪笥の背板(背中部分)の割れなどを直していきます。

割れている部分を取り除きます。

少しキツ目の桐材を入れる(埋木)修理をしていきます。

緩んでいる箇所などにボンドを入れて木釘で止めた所です。

緩んでいる所すべてを木釘で止めます。

引き出しの底も同様に木釘を使い緩みを直していきます。

角が潰れている箇所も直していきます。

このように埋木いたしました。

これで角がピンと立ちます。

埋木などで修理した箇所の目違いなどをカンナで削っていきます。

箪笥の背板の修理が終わりました。

引き出しをスムースに出し入れできるように仕込みをしていきます。

引き出しと本体の目違いをカンナで削りながら調整。

修理と削りが完了しました。

箪笥の側部分の削りはこんな感じです。

1回目のトノコを塗りました。

1度目は木目を出すと言うよりは木の導管を塞いで2度目のトノコの乗りを良くするためです。

浮造り棒を使って、「浮造り」という工程をやっていきます。

浮造り棒とは、浮造りとは、カルカヤの草の根を水にさらした後に、干してから束ねた道具のことです。

木目を強調させるための加工です。

浮造りをかけると木目の高いところと低い所がハッキリとして強調されます。

この後、二度目のトノコ塗りをする際に木目の高い部分に「ヤシャ」が反応して木目が出るので重要な工程となります。

トノコを塗る部分はすべて浮造り加工をします。

砥の粉をヤシャに混ぜて配合したものを塗っていきます。

乾いてくると木目がいい感じに浮かんできます。

トノコ仕上げをした表面にカルナバ蝋という植物性の蝋を塗っていきます。

蝋を塗ったところと塗ってないところの違いがわかります。

赤矢印の辺りが塗ったところです。

トノコで仕上げた場所すべてカルナバ蝋を塗ります。

蝋引きが終わったので金具を取り付けていきます。

すべての作業が完了しました。

横並びで使えるようにそれぞれの天板を仕上げてあります。

お仕事のご依頼や、ご相談などは下記リンクからお気軽にどうぞ

桐箪笥の修理やリメイク・古い家具の修理やリメイク、塗り直し